Wie ein Digitaler Zwilling europäischen Häfen hilft, Energie zu sparen

Fachartikel von Volker Hettich, Chief Strategy Officer von compacer, aus dem E-Journal der Greentech 2025

Energieeffizienz ist zu einem bedeutenden Schwerpunkt für die Wirtschaft geworden. Viele Unternehmen, darunter Häfen und Terminalanlagen, haben Wege erkundet, um ihre Abläufe energieeffizienter und CO2-neutraler zu gestalten. Die Entwicklung von Digitalen Zwillingen spielt bei diesem Bestreben eine entscheidende Rolle, und dies ist erst der Beginn einer transformativen Reise.

Um die Bedeutung von Digitalen Zwillingen zu verstehen, müssen wir zunächst die Voraussetzungen für den Erfolg von Häfen und Terminals erkennen. Dazu gehören die sichere, effiziente und intelligente Maximierung von Kapazität und Durchsatz. Logistische und digitale Knotenpunkte entlang kritischer Transportströme – sowie der nahtlose Übergang zwischen Schiff, Straße und Schiene – sollten minimale Umweltauswirkungen haben. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Häfen innovative Technologien und nachhaltige Lösungen priorisieren. Während Nachhaltigkeitsprojekte immer weiterverbreitet sind, gilt die Etablierung eines Digitalen Zwillings zur Energieoptimierung als Goldstandard.

VOM ALTEN ZUM NEUEN

Ein bemerkenswertes Beispiel kommt von einem norddeutschen Hafen, wo zwei Containerkrane, deren Kapazitäten für den Einsatz in diesem Hafen nicht mehr ausreichten, abgebaut und über die Ostsee nach Estland verschifft wurden. Bei der Inbetriebnahme am neuen Standort wurde die Gelegenheit genutzt, einen Digitalen Zwilling des Energiemanagementsystems für diese Krane zu erstellen, mit dem Ziel, deren Energieeffizienz im zukünftigen Betrieb zu verbessern.

Diese Kräne hatten ihrem ursprünglichen Hafen über 15 Jahre lang gute Dienste geleistet und Schiffe mit bis zu 14.000 Containern abgefertigt. Mit der Weiterentwicklung der globalen Schifffahrtsindustrie wurden jedoch Frachtriesen mit Kapazitäten von bis zu 23.000 Containern zum Standard in großen Häfen. Folglich wurde der Einsatz dieser Kräne in ihrer alten Heimat weniger lukrativ. Ihre Reichweite und Auslegerlänge konnten den Anforderungen der größeren Containerschiffe nicht mehr gerecht werden.

Um neue Containerterminals mit größeren Umschlagvolumina aufzunehmen, wurde beschlossen, die beiden bestehenden Krane zu verlagern. Da sich die Kräne noch in gutem Zustand befanden, fanden sie in einem kleineren estnischen Partnerhafen ein neues Zuhause. Der Transport der 1.400 Tonnen schweren Krane stellte eine logistisch anspruchsvolle Aufgabe dar, die eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der Gezeiten erforderte. Doch dieses Projekt war ein Meisterstück an Nachhaltigkeit.

Aus der Idee der Wiederverwendung der Containerkrane entstanden weitere Projekte zur Optimierung von Prozessen, Kosten und Energieverbrauch. Schnell wurde klar, dass die Digitalisierung und Automatisierung der verschiedenen für den Kranbetrieb erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten eine zentrale Rolle spielen würden. Diese Kräne, die aus unzähligen Komponenten verschiedenster Hersteller bestanden, waren über anderthalb Jahrzehnte in Betrieb – was bedeutete, dass ihr ursprüngliches Design fast 20 Jahre alt war. Daher ist es verständlich, dass der Digitalisierungsgrad dieser komplexen Kranstrukturen veraltet war. Es war daher entscheidend, die Kräne nach ihrem Transfer nicht nur wieder zusammenzubauen, sondern auch einen Weg zu finden, die Hardwarekomponenten mit moderner Sensorik auszustatten, die eine zuverlässige und zukunftsorientierte Steuerung durch den Hafenbetreiber ermöglicht.

MEHR TRANSPARENZ: MAN KANN NUR KONTROLLIEREN, WAS MAN WEISS

In der Erkenntnis, dass eine Nachrüstung nicht in allen Bereichen des Krans einheitlich angewendet werden konnte, priorisierte der Hafenbetreiber die Digitalisierung des Energiemanagements aufgrund seiner Bedeutung für den Umweltschutz. Während des Be- und Entladevorgangs wird sowohl Energie verbraucht als auch erzeugt. So erfordert das Heben eines Containers erhebliche Energie, während die horizontale Bewegung vom Schiff zum Ufer weniger Energie verbraucht und beim Entladen sogar Energie erzeugt wird. Ziel war es, Strombedarf und -erzeugung in den Hafenbetrieb zu integrieren.

Eine Idee war, die beim Entladen erzeugte Energie zur Versorgung der automatisierten fahrerlosen Transportfahrzeuge (AGVs) zu nutzen, die für den landseitigen Transport eingesetzt werden. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass das operative Lademanagement dieser Fahrzeuge bereits einem hohen Digitalisierungsgrad entspricht, wodurch es einfach ist, zu verfolgen, wo Strom benötigt wird.

Die größte Herausforderung war die Sichtbarkeit der Daten. Um dies zu überwinden, wurden zusätzliche Leistungsmesssensoren – oder Stromzähler – an den in Estland wieder in Betrieb genommenen Kranen installiert, um Daten zum Strombedarf und zur Energieerzeugung zu erhalten. Um die gewonnenen Daten effektiv auszuwerten und zu nutzen, wandte sich der Hafen der Digital-Twin-Technologie zu.

Doch was genau ist ein Digitaler Zwilling? Während es verschiedene Interpretationen gibt, beschreibt Wikipedia ihn als die digitale Repräsentation eines materiellen oder immateriellen Objekts aus der realen Welt in der digitalen Welt. Digitale Zwillinge sind im Produktionsumfeld – insbesondere in der Automobilindustrie – bekannt, wo sie typischerweise zur Entwicklung neuer Produkte, zur Verbesserung von Fertigungsprozessen oder zur Simulation spezifischer Situationen eingesetzt werden. Sie operieren primär in Testumgebungen.

Im Kontext des erwähnten Hafenprojekts bezieht sich der Begriff „Digitaler Zwilling“ auf die digitale Repräsentation der Sensordaten des Krans.

DIGITALER ZWILLING

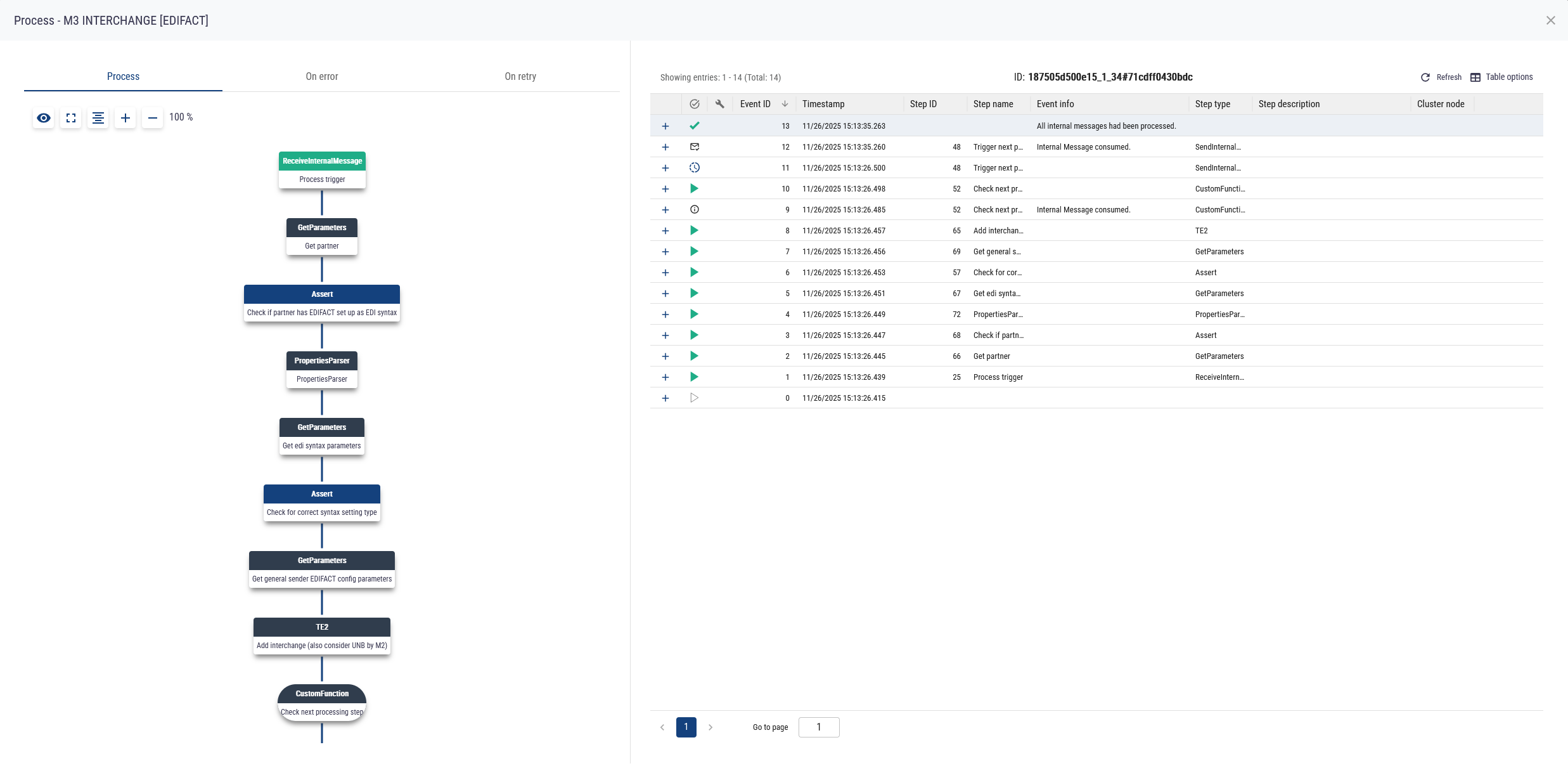

Die nächste Frage ist, wie die Sensordaten erfasst und visualisiert werden können. Können Informationen strukturiert und ausgewertet werden? Ist es möglich, die Daten in das bestehende Hafenmanagement zu integrieren und mit anderen Partnersystemen, wie SAP oder den in Häfen üblichen Terminal Operating Systems (TOS), zu verbinden? Können das Port Community System (PCS) und andere Auftragsmanagementsysteme einbezogen werden? Diese Fragen wurden gestellt, bevor nach einem digitalen Datenhub gesucht wurde, der nicht nur den Datenaustausch erleichtert, sondern auch eine Lösung für die Zustandsüberwachung durch die Daten bietet.

Die Hoffnung war, einen Digitalen Zwilling mit breiten Auswertungs- und Verbindungsmöglichkeiten zu generieren. Und es funktionierte. Mithilfe des edbic Business Integration Cluster von compacer als Datenhub konnte der Hafen zuvor verborgene Daten freilegen und visualisieren. Darüber hinaus wurden die Daten der neuen Sensoren in einer einheitlichen Struktur – dem sogenannten Metaformat – dargestellt, die sich problemlos in die bestehende Softwarelandschaft integrieren lässt.

Das Ergebnis ist eine umfassende Sammlung von „Altdaten“ und neuen Energiesensoren, die eine konkrete Darstellung des Energiebedarfs und der von den beiden Containerkranen erzeugten Energie liefert. Die Daten sind detailliert und aussagekräftig und ermöglichen es dem Hafenbetreiber, Energie effizient zu managen.

Während in der Vergangenheit die beim Entladen erzeugte Energie achtlos als Wärme an die Luft abgegeben wurde, ist es heute möglich, sie zu speichern und für andere Zwecke zu nutzen. Eine durch Methoden der künstlichen Intelligenz unterstützte Software liefert eine Prognose des zukünftigen Verbrauchs. In Kombination mit Daten aus anderen Gewerken, Anwendungen und Cloud-Diensten ist diese Prognosesoftware in der Lage, den Stromfluss bis zu einer Woche im Voraus mit einer Genauigkeit zwischen 96 und 98 Prozent vorherzusagen.

Langfristig ist das Ziel die Etablierung eines optimal gestalteten Energiekreislaufs, der den Zeitpunkt des Strombedarfs proaktiv erkennt und die Software-gestützte Wiederverwendung der erzeugten Energie in einem kontinuierlichen Prozess ermöglicht.

COPY & PASTE: WIE ERFOLGREICHE KONZEPTE VERVIELFÄLTIGT WERDEN KÖNNEN

Die Vorteile hören hier nicht auf. Andere europäische Häfen innerhalb derselben Gruppe wollen diesen Ansatz nun skalieren und nutzen. Aufbauend auf den Erfahrungen in Estland wollen sie das Energiemanagement in anderen Containerterminals verbessern und CO2 einsparen.

Es gibt auch Pläne, das Prinzip des Digitalen Zwillings auf andere Bereiche auszudehnen – beispielsweise auf die Überwachung von Kabellängen. Dies wäre ein Schritt in Richtung vorausschauender Wartungsaktivitäten, da die Überwachung von Kabellängen und der damit verbundenen Kabelqualität helfen könnte, Ausfallzeiten und Störungen von Containerkranen im Voraus zu erkennen und somit zu vermeiden.

Letztendlich ist auf dem Weg zu einem energiesparenden und ressourceneffizienten Hafenmanagement die Verknüpfung horizontaler und vertikaler Prozesse der Schlüssel zum Erfolg. Nur durch die Gewinnung eines Maximums an Daten aus den operativen Hafenkomponenten und deren Sichtbarmachung für die Weiterverarbeitung können moderne Häfen energiesparend agieren und „grüner“ werden.

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Digitalen Zwillingen in den Hafenbetrieb einen bedeutenden Fortschritt im Energiemanagement und in der Nachhaltigkeit darstellt. Durch die Nutzung moderner Technologie können Häfen ihre Prozesse optimieren, den Energieverbrauch senken und zu einer grüneren Zukunft beitragen.

Die Reise zu einem energieeffizienten Hafenmanagement steht erst am Anfang, und das Potenzial für Innovation und Verbesserung ist enorm. Wenn mehr Häfen diese Praktiken übernehmen, wird der kollektive Einfluss auf die Umwelt und die Wirtschaft tiefgreifend sein und den Weg für eine nachhaltigere maritime Industrie ebnen.

ÜBER DEN AUTOR

Als Chief Strategy Officer der compacer GmbH macht Volker Hettich digitale Prozesse greifbar und sichtbar. Mit drei Jahrzehnten Expertise berät er namhafte Unternehmen in den Bereichen Datenintegration und Prozessautomatisierung. Seine innovativen Strategien und Geschäftsmodelle helfen Unternehmen, im heutigen dynamischen digitalen Umfeld zu wachsen und zu florieren.

Weitere News

Alle News ansehen

simplepeppol: Peppol so simpel wie nie

edbic 3.6.0: Machen Sie Ihr Integrations-System fit für die digitale Zukunft!